無意識にやってしまう自己評価を下げる行動と改善方法

「なぜか自分を低く評価してしまう」

「自分の行動が評価されない原因が知りたい」

と、お悩みではありませんか?

本記事では、無意識に自己評価を下げてしまう行動やその背景にある心理を明らかにし、具体的な改善方法をご紹介します。記事を読むことで、自分を正しく評価し、自己肯定感を高めるための実践的なアプローチがわかります。

この記事を書いている私は、心理学や自己啓発に関する記事を多く執筆してきたプロのライターです。行動心理や無意識のメカニズムについての知識をもとに、初心者にも分かりやすい内容を心がけています。

最後まで読み進めれば、自分の価値に自信を持ち、職場や人間関係でのポジティブな変化を実感できるでしょう。ぜひ最後までお読みください!無意識に自己評価を下げてしまう行動とは?

私たちは、気づかないうちに自己評価を下げる行動をしてしまうことがあります。その結果、自信を喪失し、やる気が低下することもあります。以下では、具体的な行動パターンとその影響について詳しく見ていきます。

自分の成果を過小評価する

自分が成し遂げた成果を「大したことない」と思い込んでしまう行動は、自己評価を下げる大きな原因です。例えば、仕事で目標を達成しても「たまたま運が良かっただけ」と感じることはありませんか?

厚生労働省が提供する「こころの健康づくり」では、自分の成果を認められないことが、うつ病やストレスの要因になる可能性が指摘されています。このような思考パターンは、自己肯定感の低下を引き起こし、さらなる自己評価の低下を招きます。

実例

Aさんは学校で優秀な成績を収めましたが、常に「周りのサポートがあったから」と自分の努力を認めませんでした。しかし、教師から「これはあなた自身の努力の結果だ」と繰り返しフィードバックを受けることで、少しずつ自分の成果を評価できるようになりました。

他人と自分を比較して落ち込む

他人の成果や成功と自分を比べて「自分はまだまだ」と感じることも自己評価を低下させる原因です。特に、SNSの普及により、他人の輝かしい部分だけを見てしまい、自分を否定するケースが増えています。

心理学の「社会的比較理論」では、人は自分の位置づけを知るために他者と比較する傾向があるとされています。しかし、過剰な比較はネガティブな感情を増幅させ、自己評価の低下につながる可能性があります。

実例

BさんはSNSで友人の華やかな生活を目にするたびに「自分は劣っている」と感じていました。そこで、SNSの閲覧時間を減らし、自分の達成したことをノートに書き出すようにした結果、前向きな気持ちを取り戻すことができました。

完璧主義にこだわりすぎる

完璧を求めるあまり、「自分はまだ十分ではない」と感じることがあります。このような完璧主義は、達成感を得にくくし、自己評価を下げる原因になります。

アメリカ心理学会(APA)の研究によると、完璧主義はストレスや不安の増加と関連しており、精神的健康に悪影響を及ぼす可能性があることが示されています。

実例

Cさんは、職場で資料を完璧に仕上げようと何度もやり直しを繰り返し、締切ギリギリまで作業を続けていました。その結果、上司からの評価は悪くなくても、自分では「まだ足りない」と感じてしまいました。心理カウンセラーのアドバイスで「80点でも良い」と自分を認める習慣を取り入れたことで、自己評価が少しずつ改善されました。

自己批判ばかりする

「どうせ自分なんて」といった自己批判の癖があると、自己評価を下げるだけでなく、新しい挑戦に対する意欲も失われてしまいます。

日本心理学会の調査では、自己批判が強い人はストレスへの対処能力が低下し、長期的には健康にも悪影響を及ぼすことが示されています。

実例

Dさんは、自分のアイデアが上手くいかなかったとき、何でも「自分のせいだ」と思い込んでいました。しかし、友人の励ましで「誰でも失敗はある」と考え直し、ミスを次への学びと捉えるようになりました。

褒められても謙遜しすぎる

誰かに褒められたときに「そんなことないです」と否定することは、謙虚さを示す行為として一般的ですが、これを繰り返すことで自分自身もその言葉を信じ込んでしまいます。

心理学の研究では「ポジティブなフィードバックを否定する行為」は自己評価の低下を助長しやすいことが示されています。

実例

Eさんは同僚から仕事ぶりを褒められるたびに「偶然です」と答えていましたが、同僚から「その努力を認めないと損だよ」と言われたのをきっかけに、感謝を素直に受け入れるように変化しました。

自分の価値を下げる行動のよくあるパターン

これまで挙げた行動以外にも、以下のような行動が無意識に自己評価を下げる原因となることがあります。

・失敗を過剰に恐れる

・他人の評価ばかりを気にする

・小さな成功体験を無視する

これらの行動は、意識して改善することで自己評価を高める第一歩になります。次に、これらの行動がどのような背景で起こるのかを見ていきましょう。

自己評価が低くなる原因とその背景

自己評価が低くなる原因には、無意識の心理的な要素が深く関係しています。これらを理解することで、自己評価を向上させる第一歩を踏み出すことができます。

無意識の領域の存在に気付く

私たちの日常的な思考や行動の多くは、無意識の領域によって左右されています。この無意識がどのように働くのかを理解することで、自己評価が低下する原因を探ることができます。

日本心理学会の研究によれば、人の行動の70%以上は無意識的な決定によるものであるとされています。このため、無意識の影響を受けやすい状況を意識化することが重要です。

実例

Aさんは、ミーティングで発言する際に「自分の意見は役に立たないのではないか」と感じていました。後で振り返ったところ、この思考は過去に上司から厳しい指摘を受けた経験に起因していると気付き、意識的に自信を持つ練習を始めることで改善されました。

心のブレーキがつくられる理由

心のブレーキとは、自分の可能性を信じられず、行動を抑制してしまう心理的な障害です。これが形成される背景には、幼少期の経験や他人からの評価が影響していることが多いです。

厚生労働省の「こころの健康白書」によると、過去の失敗体験や他者からの批判的な言葉が積み重なることで、自己評価を制限する「心のブレーキ」が形成されやすいことが報告されています。

実例

Bさんは、子どもの頃に親から「もっと頑張りなさい」と繰り返し言われて育ちました。その結果、失敗を極端に恐れるようになり、新しい挑戦を避けるようになっていました。心理カウンセリングを通じて、親の期待とは無関係に自分自身の目標を設定するようになり、少しずつ行動範囲を広げていきました。

自己肯定感を支える3つの感情

自己肯定感は以下の3つの感情によって支えられています。

1.自分を認める感情(自己受容)

2.他者とのつながりを感じる感情(社会的承認)

3.前向きに努力する感情(自己効力感)

これらの感情が不足すると、自己評価が低下しやすくなります。

文部科学省の「教育と自己肯定感に関する研究」では、自己受容と他者承認が強い人ほど、困難な状況においてもポジティブに行動できるとされています。

実例

Cさんは、仕事でうまくいかないときに「自分はダメな人間だ」と感じていました。しかし、同僚との会話の中で「そんなことはないよ」という声を受け取ったことで、自己肯定感を取り戻しました。

自己否定や他人の承認を過度に求める心理

自己否定の思考や、他人からの承認を求めすぎる心理は、自己評価を著しく低下させます。「認めてもらえなかったら価値がない」という思考に陥りやすくなるのが特徴です。

心理学者カール・ロジャースの理論では、自己概念が他者の評価に依存しすぎると、自己否定の悪循環に陥りやすいとされています。

実例

Dさんは、職場で上司の評価を気にしすぎて「期待に応えられなかったらどうしよう」と不安を抱いていました。結果として、仕事に消極的になることが増えましたが、カウンセラーの指導で「自分で目標を設定し、評価を自分の基準で行う」習慣を取り入れることで改善しました。

他人を減点方式で評価する心理

他人を減点方式で評価する人は、自分自身にも同じ基準を適用してしまいがちです。これにより、自分の長所を見つけるのが難しくなり、自己評価が低くなることがあります。

「減点方式の評価」が自己評価に与える影響についての研究では、他者を批判的に見る癖がある人は、自分自身に対しても同様の視点を向けやすい傾向があると指摘されています。

実例

Eさんは、同僚の欠点ばかりが目に入り、自分も同じように欠点を探されているのではないかと感じるようになっていました。そこで、他人の良いところを意識的に見つける習慣を取り入れると、自分に対してもポジティブな視点を持てるようになりました。

以上を踏まえると、無意識の領域や心理的な要因を理解し、それに基づいて改善策を講じることで、自己評価を高める一助となることがわかります。次に、これらがどのような影響を与えるのかについて具体的に見ていきましょう。

自己評価を下げる行動が与える影響とそのリスク

自己評価を下げる行動は、個人の内面だけでなく、他人との関係や職場でのパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。ここでは、その具体的な影響とリスクについて詳しく見ていきます。

他人への影響(人間関係の悪化)

自己評価が低い人は、他人とのコミュニケーションにおいて消極的になることが多く、関係性が悪化するリスクがあります。また、相手に対して不信感を抱きやすくなることも、人間関係を悪化させる原因です。

心理学者アルバート・バンデューラの「自己効力感理論」によれば、自己評価が低いと他人に対する信頼や協力の意欲も低下する傾向があります。これにより、コミュニケーションの質が悪くなる可能性が高まります。

実例

Aさんは、自己評価が低いために「どうせ自分の意見なんて役に立たない」と考え、友人との会話でも受け身の態度を取るようになりました。その結果、友人から「何を考えているのかわからない」と言われ、距離が生まれてしまいました。後に、自分の気持ちを少しずつ伝える練習を始めたことで、関係が修復されました。

職場での成果や評価への影響

職場では、自己評価が低いとチャレンジを避けたり、自信のなさが態度に現れることがあります。これにより、周囲からの評価や信頼が低下するリスクが生じます。

日本労働政策研究機構の調査によると、自己評価が高い人ほど積極性があり、職場でのパフォーマンスが良好である傾向が示されています。逆に、自己評価が低い人はリーダーシップや自己主張が不足し、評価にネガティブな影響を与える可能性が高いとされています。

実例

Bさんは、重要なプロジェクトで「自分には能力が足りない」と感じ、上司からの期待に応えられないと考えました。その結果、責任ある役割を避けるようになり、評価が低下しました。しかし、上司との面談で小さなタスクから自信をつける指導を受け、少しずつ成果を上げるようになりました。

自信の喪失やモチベーション低下

自己評価が低いと、自分の可能性を信じられなくなり、次第にやる気を失うことがあります。これが続くと、何事にも消極的な態度を取るようになり、生活全般に悪影響を及ぼします。

自己肯定感とモチベーションの関係に関する研究では、自己評価が低いと達成感を得られず、新たな目標に向かう意欲も低下する傾向があることが明らかになっています。

実例

Cさんは、自己評価が低いためにスポーツ大会への参加をためらいました。しかし、友人に誘われて試しに参加した結果「思ったよりできる」と感じ、自信を取り戻しました。その後は積極的に他の活動にも挑戦するようになりました。

無意識行動が仕事のミスにつながるメカニズム

自己評価の低さが無意識の行動に影響を与え、仕事でのミスを引き起こすことがあります。例えば、「自分なんて失敗して当然だ」と考えることで、集中力を欠いたり、確認作業を怠ったりする場合があります。

職場のミスに関する心理学研究では、自己効力感が低い人ほど、タスクに対する注意力や計画性が不足しやすいとされています。これにより、ミスが頻発する可能性が高まります。

実例

Dさんは「自分はミスをしがちだから気をつけても無駄だ」と思い込み、重要な書類の確認を怠りました。その結果、誤記が原因でトラブルが発生しました。後に、業務の優先順位を見直し、確認作業を習慣化することでミスを減らすことができました。

これらのリスクを踏まえると、自己評価を低下させる行動を意識して改善することが、周囲との関係や仕事のパフォーマンスを向上させる鍵となることがわかります。次に、自己評価を高めるための具体的な方法について詳しく見ていきましょう。

自己評価を高めるための方法とコツ

自己評価を高めるためには、日常的に取り入れやすい工夫や意識的な行動が重要です。ここでは、簡単に始められる具体的な方法とコツを紹介します。

完璧主義を手放す

完璧を目指しすぎると、目標に到達しない自分を責める原因になります。80点でも十分だと考え、少しずつ前進することを目標にしましょう。

具体的な方法

・自分の目標に「最低限やるべきこと」と「できればやりたいこと」の2段階を設定する

・失敗した場合は、それが全体にどの程度影響を与えるかを考え「完璧でなくても良い」と自分に言い聞かせる

実例

Aさんは、仕事で完璧を目指すあまり、タスクの締切ギリギリまで粘っていました。ある日、同僚から「70点の完成度で良いからまず提出して」とアドバイスを受け、完璧を求める癖を少しずつ改善しました。

人と比べる思考をやめる

他人と自分を比較することで劣等感を抱く代わりに、過去の自分と今の自分を比べる習慣をつけましょう。

具体的な方法

・日記やメモに自分が成長したことやできたことを毎日1つ記録する。

・他人の成果ではなく、自分が目指したい目標を明確に設定する。

実例

Bさんは、同僚が次々と昇進していくのを見て「自分は何もできていない」と感じていました。しかし、毎日少しずつできたことを記録するうちに「昨日の自分よりも成長している」と感じられるようになりました。

自分を褒める・認める

自分が成し遂げたことや良い行動を積極的に褒めて認めることで、自己評価を高めることができます。

具体的な方法

・毎晩寝る前に「今日自分が頑張ったこと」を3つ書き出す

・小さな成功体験を自分にご褒美として与える(好きなスイーツを食べるなど)

実例

Cさんは「自分は何も達成していない」と思い込んでいました。しかし、日記に「今日できたこと」を書く習慣を始めた結果、少しずつ「自分も頑張っている」と思えるようになりました。

日々の行動や感情を記録する

自分の行動や感情を振り返ることで、無意識に行っている自己評価を下げる行動に気づき、改善点を見つけることができます。

具体的な方法

・毎日5分間、日記やメモ帳に「その日の気分」「何をしたか」を記録する

・感情を振り返る際に「どうすればもっと良い気分になれるか」を考える

実例

Dさんは、仕事のストレスで気分が落ち込む日が多くありました。日々の行動と感情を記録するうちに、ストレスの原因が「タスクの優先順位をつけられないこと」と分かり、改善に取り組むことで自己評価が向上しました。

心に余裕を持つためのリラクゼーション法

心に余裕を持つことは、自己評価を高めるうえで非常に効果的です。リラックスすることで、過去の失敗や自分の短所に囚われず、前向きな考え方がしやすくなります。

具体的な方法

・簡単な深呼吸法(4秒吸って4秒止めて8秒吐く)を1日5分実践する

・好きな音楽を聴いたり、お風呂でリラックスする時間を確保する

実例

Eさんは、仕事のプレッシャーで自分を追い詰めていましたが、毎晩リラックスできる音楽を聴きながらストレッチをする習慣を始めました。心が落ち着き、前向きな考え方ができるようになりました。

これらの方法を実践することで、少しずつ自己評価を高めることができます。次に、無意識に他者評価や行動に影響を与える要素について詳しく見ていきましょう。

他者評価に影響を与える行動や心理

他人との関係性や評価において、無意識に行う行動や心理的な傾向が重要な影響を与えることがあります。ここでは、他者評価に影響する具体的な行動と心理について解説します。

他人を落とす人の心理と特徴

他人を意図的に落とす人は、自分を守るためや自己評価を保つためにそのような行動を取ることが多いです。この心理は、自己肯定感が低い場合に特に顕著です。

具体的な特徴

・他人の失敗談や悪い噂を積極的に話す

・他人の成果や努力を軽視し、自分を優位に見せようとする

・批判的な態度を頻繁にとり、相手の欠点を探す

心理学者アルフレッド・アドラーの「優越コンプレックス」の理論によれば、他人を批判することで自分の劣等感を隠そうとする行動が見られることがあります。

実例

Aさんは、同僚が表彰を受けた際に「運が良かっただけだ」と噂を広めていました。しかし、自分自身がその同僚と協力して仕事を進める中で、相手の努力に気づき、批判を控えるようになりました。

評価が高い人が絶対にしない習慣

他人から高く評価される人は、周囲との関係を大切にし、特定のNG行動を避けています。

避けるべき習慣

・感情的に物事を判断し、冷静さを欠く

・無責任な発言や行動をする

・他人を過剰に否定し、協力的でない態度をとる

日本労働政策研究機構の調査によると、評価が高い人は共通して「チームの調和を意識し、周囲を尊重する」行動をとっていることが分かっています。

実例

Bさんは、チームリーダーとしての役割を担う中で、部下の意見を無視して指示を押し付ける行動を取っていました。しかし、部下の立場に立って考えるようにした結果、職場での信頼が向上し、上司からも評価されるようになりました。

他人を無意識に評価してしまうリスク

無意識に他人を評価する行動は、人間関係に不要な摩擦を生む原因になります。これにより、相手からの信頼を損ない、自分自身の評価も低下するリスクがあります。

具体的なリスク

・相手の努力や意図を正しく理解せず、誤解を招く

・評価基準が偏っていることで、相手のモチベーションを下げる

・フィードバックがネガティブに伝わり、関係性が悪化する

心理学の「認知バイアス」の理論では、人間は無意識のうちに偏った評価をしがちであることが指摘されています。この偏りが、人間関係を悪化させる原因となります。

実例

Cさんは、部下の業務スピードが遅いと感じ、無意識に「能力が低い」と判断していました。しかし、業務プロセスを詳しく確認すると、部下は細かい部分まで丁寧に仕事をしていたことが分かり、誤解が解けました。

責任逃れや嘘が与える悪影響

自分の責任を回避するための言動や、事実を歪めるような行動は、他者評価に深刻な悪影響を与えます。

具体的な悪影響

・信頼関係が損なわれ、周囲からのサポートを得にくくなる

・チーム全体の士気が低下する

・長期的には職場での信用を失い、評価が下がる

ある研究によれば、責任逃れや嘘をつく行動は、一時的に自分を守る効果があるものの、長期的には信頼や評価を大きく損なうリスクがあるとされています。

実例

Dさんは、プロジェクトの遅延について自分のミスを隠すために同僚のせいにしていました。その結果、チーム内の信頼が低下しましたが、後にミスを認めて謝罪したことで、信頼を取り戻すきっかけをつかみました。

以上の行動や心理を意識して改善することで、他人からの評価を向上させ、より良い人間関係を築くことが可能です。次に、自己評価を改善するための具体的な手順について見ていきましょう。

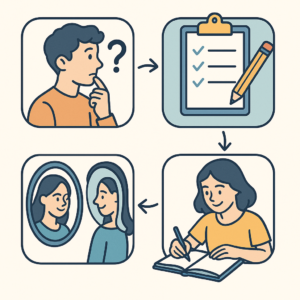

自己評価を改善するための具体的な手順

自己評価を改善するには、具体的な行動を取ることが重要です。以下では、自己評価を高めるための手順を段階的に解説します。

自己評価を下げる原因を洗い出す

まずは、自分の自己評価を下げる要因を明らかにすることが重要です。無意識に行っている行動や考え方に気付くことで、改善の第一歩を踏み出せます。

具体的な方法

・自分のネガティブな考え方を日記やメモに書き出す

・「なぜそう考えたのか」を振り返る癖をつける

・自己批判が出たときに「その根拠は何か?」と問いかける

実例

Aさんは、仕事で「自分は役に立たない」と感じることが多いことに気付きました。原因を洗い出すうちに、それが学生時代に失敗を繰り返した経験に由来することを発見。現在は、その過去の経験と向き合い、自分を受け入れる努力をしています。

自分の価値を再確認する

自分の強みや価値を明確にすることで、自己評価を高めることができます。自分の長所や得意なことを知ると、自信を持つきっかけになります。

具体的な方法

・過去の成功体験や、褒められた経験をリストアップする

・「自分の得意なこと」を友人や家族に尋ねてみる

・自分が他人に提供できる価値を考える

実例

Bさんは、自分には特に得意なことがないと思い込んでいました。しかし、友人から「細かいところに気づけるのがすごい」と言われ、それが職場でも評価されていると気付くことで、自信を取り戻しました。

行動の理由を自覚し、小さな成功体験を重ねる

行動の動機を理解しながら、小さな目標を達成することで自己評価を徐々に高めることができます。

具体的な方法

・毎日達成できる簡単な目標を設定する(例:1日の間に3回褒め言葉を言う)

・達成したことを記録し、小さな成功体験を積み重ねる

・目標が達成できなかった場合も、「どう改善できるか」に焦点を当てる

実例

Cさんは、職場での発言を増やすことを目標にしました。初めは短い意見だけでしたが、少しずつ具体的な提案ができるようになり、上司からの評価も向上しました。

周囲の人に相談してフィードバックを受ける

他人からのフィードバックは、自己評価を見直すための重要な手がかりになります。客観的な視点を得ることで、自分の強みや改善点に気付けます。

具体的な方法

・信頼できる友人や同僚に「自分の強みと改善点」を率直に教えてもらう

・上司や同僚との1on1ミーティングで、自分のパフォーマンスについてフィードバックを求める

・ネガティブな指摘があった場合でも、それを成長のチャンスとして受け入れる

実例

Dさんは、自分の仕事に自信が持てず悩んでいました。上司に相談したところ「資料作成が正確でわかりやすい」と評価され、自分の強みを認識するきっかけとなりました。その後は、その強みを活かして他のタスクにも積極的に取り組むようになりました。

これらの手順を一つずつ実践することで、自己評価を改善し、自分に自信を持つことができるようになります。最後に、無意識に自己評価を下げる行動に対する注意点やリスクについて詳しく解説します。

無意識行動に対する注意点とリスク管理

自己評価を改善しようとする中で、無意識に行っている行動に向き合うことが必要ですが、過度に意識しすぎると逆効果になる場合もあります。ここでは、注意すべきポイントやリスクを管理するための具体的な方法を解説します。

無意識行動をすべて変える必要はない

無意識の行動には、自分を守るための適応的な役割を果たしているものもあります。それらをすべて変えようとする必要はなく、必要に応じて調整する意識が大切です。

具体的なポイント

・無意識行動の中でも「自己評価を下げる要因」に焦点を当てる

・自分にとって必要な習慣や行動はそのまま維持する

・すぐに効果が出るものだけでなく、時間をかけて改善する行動も計画に入れる

実例

Aさんは、すべての無意識行動を見直そうとしてストレスを抱えていましたが「他人と比べること」を意識的に減らすだけで、自己評価が大幅に改善されました。他の行動については自然に任せることにし、心の余裕を保ちました。

自分を責めすぎない

無意識の行動に気づくと、「なぜこんな行動をしてしまうのか」と自分を責めてしまうことがあります。しかし、こうした自己批判は逆に自己評価を低下させる要因になります。

具体的な対策

・無意識行動に気づいたときは「それに気づけた自分」をまず褒める

・「完璧に改善しなくても良い」と考えるようにする

・自己批判の代わりに「次にどう行動するか」に意識を向ける

実例

Bさんは、会議中に意見を言えなかったことで「自分はダメだ」と感じていました。しかし、その代わりに「次回は簡単な一言から始めよう」と前向きに考える習慣を取り入れた結果、ストレスが減少しました。

他人に対する過度な期待を抑える

他人に対して過剰に期待すると、思うようにいかなかったときに失望しやすくなります。これが自己評価の低下や他者への不満につながることがあります。

具体的な対策

・他人を「完璧でない人」として認識し、過度な期待をしない

・他人に依存せず、自分でできる範囲の責任を取る

・他人の行動に対する感謝を意識する

実例

Cさんは、職場で同僚が自分の期待通りに動かないと感じ、イライラしていました。しかし「相手にも都合がある」と考え直すようにしたことで、ストレスが軽減し、他人に対する過度な期待を持たなくなりました。

習慣を変える際の心理的負担への対策

無意識の行動を変えることは、心理的な負担を伴います。その負担を軽減する工夫を取り入れることで、継続的な改善が可能になります。

具体的な方法

・1つの習慣に集中して改善する(同時に多くの行動を変えようとしない)

・小さなステップを積み重ねることで、達成感を得られるようにする

・支援者(家族や友人)に協力を求め、モチベーションを維持する

実例

Dさんは、毎朝早起きをして運動をする習慣をつけようとしましたが、無理をしすぎて挫折してしまいました。そこで、1週間に1回の運動から始め、徐々に頻度を増やすことで負担を軽減し、習慣化に成功しました。

これらの注意点を意識することで、無意識行動の改善を無理なく進めることができます。自分のペースを守りつつ、着実に自己評価を高めていきましょう。

自己評価を高め、前向きな毎日を手に入れよう

今回は、無意識にやってしまう自己評価を下げる行動や、その改善方法について解説しました。自分の行動や思考に気付き、少しずつポジティブな変化を積み重ねることで、自己評価を向上させることができます。

小さな成功体験を重ね、心に余裕を持ち、他人との比較を手放すことは、自信を育てる大切なステップです。無意識の行動をすべて変える必要はありませんが、日々の中で改善に取り組むことで、ポジティブな変化が確実に訪れるでしょう。

ぜひこの記事の内容を参考に、前向きな自分を取り戻すきっかけにしてください!

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2025年5月2日ポジティブ思考になるには?初心者向けガイド

お知らせ2025年5月2日ポジティブ思考になるには?初心者向けガイド お知らせ2025年5月2日ファイナンシャルプランナーになるには

お知らせ2025年5月2日ファイナンシャルプランナーになるには マインド2025年5月2日ストレス発散法初心者ガイド|基礎から実践まで徹底解説

マインド2025年5月2日ストレス発散法初心者ガイド|基礎から実践まで徹底解説 お知らせ2025年5月1日0x1c8c5b6a

お知らせ2025年5月1日0x1c8c5b6a